2025年2月4日 掲載

事務局長 生安 衛

2月は寒さが最も厳しい月ですが、梅色月・初花月・雪解月などの異名をもっています。

季節の分かれ目で、立春の前日である「節分」が過ぎましたが、変わらずの厳しい寒さが日々続いています。吐く息の白さに耐えながら、春の訪れを心待ちにしております。

先月17日、6,434人の命を奪った阪神・淡路大震災の発生から30年となりました。失った悲しみに節目がないように、ときの流れにも区切りはありませんが、当日は、いつもとは違う雰囲気や重みを感じて過ごした方も多いのではないでしょうか。

(1月17日のつどい~阪神・淡路大震災30年追悼式典)

今年の1月17日、兵庫県内各地は未明から追悼行事が開かれて、犠牲者への祈りに包まれました。私自身、喪失感を抱えた歳月を振り返り、記憶・教訓の継承や防災力の向上を改めて認識いたしました。

県などが主催する「1.17のつどい~阪神・淡路大震災30年追悼式典」では、天皇・皇后両陛下の御臨席のもと、兵庫県公館・HAT神戸の2会場を映像でつないで開催されました。両会場を合せて1,000人を超える方々が参列され、厳かに式典が行われました。

式典では、高校生たちが祭壇に火を灯し、兵庫県芸術文化センター管弦楽団が「G線上のアリア」を献奏しました。県議会議長の開式の辞、国家斉唱の後、参列者全員で正午に黙とうを捧げました。発生から30年の時を刻み、各自にとって、その1分間は走馬灯のように思いを走らせたように思います。

県知事の式辞、天皇陛下のおことば、ご来賓のことば、ご遺族代表のことば、小中高校生による県民のことばなどがあり、これからも世代や地域を越えて経験と教訓を繋ぐ取り組みが重要であることを改めて感じました。

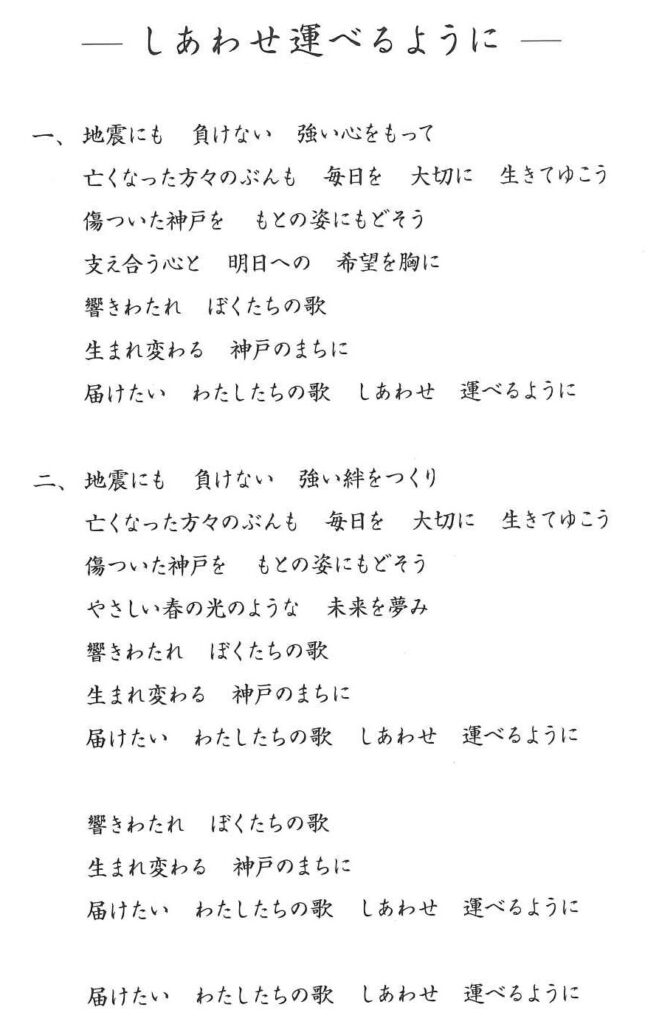

続いて、献唱曲として、「しあわせ運べるように」を参列者全員で合唱しました。当時、神戸市立我妻小学校の音楽教諭だった臼井 真さんが作詞・作曲したものであり、私もこの歌に勇気づけられました。「地震にも負けない強い心(絆)をもって、亡くなった方々のぶんも、毎日を大切に生きていこう」という歌詞が胸の中でこだましました。このメロディーに宿る温かいメッセージはいつまでも色あせることなく、訴えるものがあると思います。

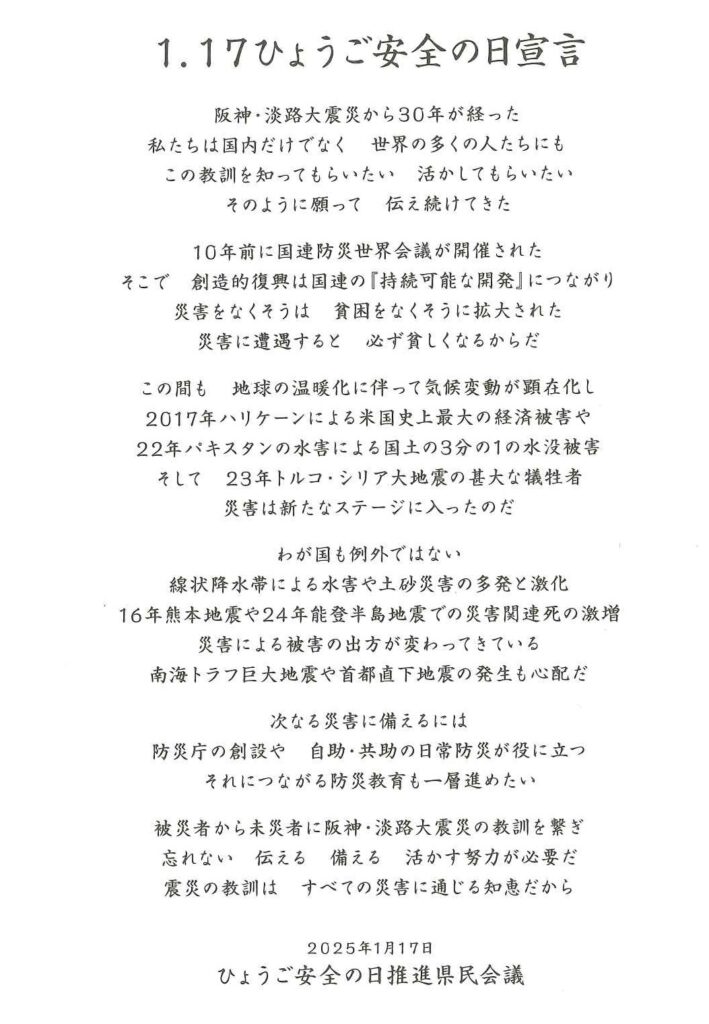

今回、「ひょうご安全の日推進県民会議」による「1.17ひょうご安全の日宣言」が出されました。宣言で、創造的復興は国連の「持続可能な開発」につながり、国連では災害をなくそうは貧困をなくそうに拡大されたことが紹介されたほか、地球温暖化による気候変動の顕在化により新たな災害のステージに入ったことなどが盛り込まれていました。そして、被災者から、まだ災害を経験していない「未災者」に阪神・淡路大震災の教訓をつなぎ、忘れない、伝える、備える、活かす努力が必要だと訴えるものでありました。

この宣言は、今まさに日本赤十社が目指している気候変動への対応や災害救護の理念が凝縮されているように感じました。

この日、本支部では、被災地の記憶を伝える取組として、庁舎1階で、ひょうごメモリアルウォークの休憩スペースを設置し、みそ汁の提供のほか、阪神・淡路大震災のパネル・防災資機材の展示、当時の映像の放映を行い、約600人の方に当時のことを振り返る機会を提供させていただきました。また、なぎさ公園では、赤十字奉仕団の皆さんによる炊き出しと、近隣の中学生を対象にした救急法講習等の防災教育を実施いたしました。

(30年限界説という言葉)

今年に入り、新聞などで「30年限界説」という言葉を目にすることが多かったように思います。「30年限界説」は、震災時に中核であった世代が引退され、組織の中の記憶や教訓が薄れ、継承が難しくなることです。神戸・阪神・淡路等の被災地は30年を経て、今その時期にあたっています。

しかし、この間、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)、能登半島地震(2024年)などの大地震は起こり、台風、線状降水帯やゲリラ降雨などの風水害も多発し、甚大な被害を受ける地域は増加しています。日本列島は大災害時代に入ったとも言われています。昨年8月には、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されました。また、先月、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率をこれまでの「70~80%」から「80%程度」に引き上げたとの発表がありました。80%程度とはいつ起きてもおかしくない数字であると言われています。さらに、広範囲の地域にわたって大きな被害が起こることが予測されています。

そういう意味からも、30年の節目の年は、教訓をもう一度総括し、教訓をつなぐ大切さとともに、事前防災に取り組む重要性を訴えていく大事な時期にあると思います。まずは、災害で多くの命が奪われ続けているという現実に向き合わなければならないと考えます。そういう意味からしても、風化などはありえない話であり、誰もが過去の記憶と学びによって、命や生活を守るための知恵と教訓を身につける必要があると感じます。

そして、兵庫県に住んでいる者として、「同じ悲しみを繰り返さない」という強い意志を持ち続けることが大切だと思います。

兵庫県では、震災後生まれが4分の1を占めます。神戸市では震災を経験していない市民が半数を超えたという記事もあります。当然ながら、彼らにとって阪神・淡路大震災はテキストや動画で学ぶ災害であり、災害を自分事としてはとらえにくいと思いますが、災害を自分事として意識し、実践することが命や生活を守るカギとなります。今、自分ができることを一人一人が意識をもって、何であるかを考えることで、防災・減災のスタートラインに立つことができるのではないでしょうか。

兵庫県支部は、こういった継承の芽を大切に育てることを使命であると感じています。そのためには、今まで以上に、青少年赤十字などの若者同士や地域の多世代交流の場を増やし、県民の皆さんが主役となる事業などで後押しする必要があります。そして、これらの防災に関する情報発信や防災教育の積み重ねの一つ一つが地域の防災・減災の推進力になると考えています。

災害はいつ起こるかわかりません。また、日本は災害大国です。災害は必ずやってきます。そのときは備えたことしかできないのですから、防災教育や防災訓練、備え等に終わりはないと思います。

引き続き、我々自身が過去の地震の経験や教訓を謙虚に学び、備えていき、発生30年の1.17を決して風化させることのない取組をより積極的に検討し、発信・実践してまいりたいと考えております。

(神戸ルミナリエの継続への期待)

「神戸ルミナリエ」は、阪神・淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託して、大震災の起こった1995(平成7)年12月に初めて開催されました。それ以降、震災の教訓を語り継ぐとともに、神戸の夢や希望を与える行事として開催され、長年にわたり、冬の風物詩として、多くの方々に親しまれています。私も、毎年、訪れまして、幻想的な光のアートに心を奪われています。

30回目は1月24日(金)から2月2日(日)の10日間、開催されました。今年のテーマは「30年の光、永遠に輝く希望」で、約41万個の電球が使用されました。245万人近くの方が来場されたと聞きます。

私は、メリケンパーク会場を観覧しました。波をイメージした幅51mの大規模な作品「フロントーネ・ガレリア」が玄関口となり、全長79mの光の回廊「ガレリア」が続き、この回廊を抜けると、「神戸ルミナリエ希望の鐘」などが輝きを放っていました。

30年間、毎年、時代に即したメッセージと灯で、神戸を明るく照らし、見る者の心に、大きな感動と勇気を与えていただいたと思います。この毎年の取り組みは、被災前よりも安全かつ安心で住みやすいまちを目指した創造的復興の道のりを照らし続けてきたように感じます。

この光は、未来へと続く夢や希望の灯火として、いつまでも、その時代にあった灯で照らし続けてほしいと願っています。

本支部では、神戸ルミナリエとともに、阪神・淡路大震災の経験や教訓を決して風化させることなく、令和の時代にふさわしい災害に強い社会をつくりあげることに向けての一翼をこれからも担っていきたいと強く思っています。